炎症性粉瘤とは

粉瘤に炎症が起こると、急速に大きくなり、腫れや痛みを伴う「炎症性粉瘤」の状態になります。炎症性粉瘤では、患部に赤みや熱感が現れ、重症化すると発熱や全身の倦怠感が生じることもあります。

特に背中など見えにくい場所に発生した場合、炎症によって初めて粉瘤に気づくケースも少なくありません。

細菌感染と異物反応による炎症の発生

粉瘤の内部は垢や皮脂などの老廃物が蓄積しやすく、細菌が増殖しやすい環境です。

通常、皮膚表面には「常在菌」と呼ばれる細菌が存在し、悪玉菌から肌を守る働きをしています。しかし、粉瘤内部で細菌が増殖すると、免疫が細菌を排除しようと反応し、結果として炎症が起こります。

以前は、粉瘤の炎症は細菌増殖が主な原因と考えられていましたが、現在では、異物反応が原因であるケースが多いことがわかっています。

粉瘤の袋状組織が圧迫や摩擦で破裂すると、中に蓄積された老廃物が皮膚内に漏れ出し、それに対する異物反応として、痛みや腫れなどの炎症が生じます。

炎症性粉瘤による痛み

小さな粉瘤であっても、炎症が起こると急激に腫れ、痛みが生じることがあります。炎症の程度には個人差があり、軽度で触れると痛む程度の場合から、常に痛みが伴う重度のケースまでさまざまです。

炎症が悪化し化膿が進行すると、夜も眠れないほど強い痛みに発展することもあります。特に、脇や鼠径部などデリケートな部位に粉瘤が発生した場合、手足を動かすのが難しいほどの痛みを引き起こすことがあります。

炎症性粉瘤のリスクと早期治療

炎症性粉瘤を放置すると、症状が進行し、さまざまな悪影響を引き起こす可能性があります。腫れがさらに大きくなるだけでなく、細菌が体内に広がり、発熱を伴うこともあります。

また、化膿が進行すると膿瘍(膿が溜まった袋状の病変)が形成され、強い悪臭が発生することがあり、日常生活に支障が出る場合もあります。膿瘍が破裂すると、周辺組織が壊死するリスクが高まります。壊死した組織は、治癒後も色素沈着や瘢痕が残りやすくなるため注意が必要です。

炎症性粉瘤を発症した場合、症状の悪化を防ぎ、傷跡を綺麗に残さないためにも、早期の治療が重要です。

炎症性粉瘤の治療

炎症性粉瘤の治療には、主に「抗生物質の内服」「切開排膿処置」「摘出手術」の3種類があります。

抗生物質の内服

粉瘤の炎症は、細菌感染が直接の原因である可能性が低く、抗生物質は根本的な治療とはならないため、効果は限定的です。また、粉瘤内部には血管が存在しないため、たとえ細菌感染による炎症であっても、抗生物質の有効成分が届きにくく、十分な治療効果が得られない場合が多くなっています。

しかし、細菌感染の可能性を完全に排除することはできません。感染が進行するとリスクが増すため、予防的に抗生物質を投与することが多くあります。

粉瘤の炎症治療において、抗生物質は感染拡大を防ぐ目的で使用されますが、症状の根本的な治療としては限界があることに留意する必要があります。

切開排膿処置

粉瘤を切開し、老廃物や膿を排出することで炎症や腫れを一時的に抑えることが可能です。しかし、痛みの軽減や一時的な改善が期待できるものの、再発のリスクが残るため、よく洗浄し経過観察を行う必要があります。

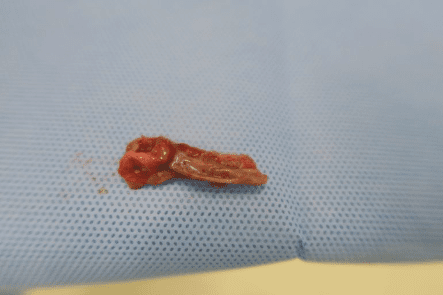

手術による摘出

抗生物質の内服や切開排膿処置のみでは根本的な治療が難しいため、当院では炎症性粉瘤に対しても可能な限り日帰りでの摘出手術を行っています。

炎症性粉瘤では、袋状の組織(被膜)と皮膚が癒着している場合があり、切除が難しくなることもありますが、可能な限り摘出します。

手術後は、基本的に1カ月後の再診のみで、毎日の通院は不要です。また、状態によっては、まず切開排膿処置を行い、炎症が収まってから摘出手術に移る場合もあります。

炎症期間が短い場合には、被膜を一塊で取り出しやすく、再発リスクも低く抑えられます。一方、炎症が長期化すると、被膜の摘出が難しくなり、再発の可能性が高まるため、炎症性粉瘤の治療では早期手術が推奨されます。

炎症の有無による手術の違い

通常の粉瘤と炎症性粉瘤では、手術の難易度や傷あとの綺麗さ、痛みの強さに違いが生じることがあります。

手術の難易度

炎症性粉瘤では、通常の粉瘤と比べて被膜をひと塊で取り出すことが難しくなります。被膜の一部が体内に残った場合、再発のリスクが高まります。

傷あとの綺麗さ

炎症性粉瘤は炎症反応によって周辺組織の壊死や治癒の遅延、さらには色素沈着が起こりやすくなります。

また、治癒後には瘢痕が残りやすく、瘢痕が周囲の皮膚や組織を引き寄せるように治癒するため、皮膚に陥凹(へこみ)が生じる原因となります。この陥凹は、炎症の強さや期間に比例して発生しやすく、治療が難しいケースが多いです。

痛みの程度

炎症反応によって組織が破壊されると、次のような物質が放出され、痛みが発生します。

- ブラジキニン

- ATP(アデノシン三リン酸)

- プロトン

- プロスタグランジン

強い炎症が生じると、組織がアシドーシス(正常よりも酸性に傾いた状態)に陥り、局所麻酔薬(キシロカインなど)の効果が低下しやすくなります。その結果、麻酔が十分に効かず、痛みが強まることがあります。

このような状況に対し、当院では炎症部周辺に局所麻酔薬を十分に投与し、痛みの緩和に努めています。

アクセス

アクセス