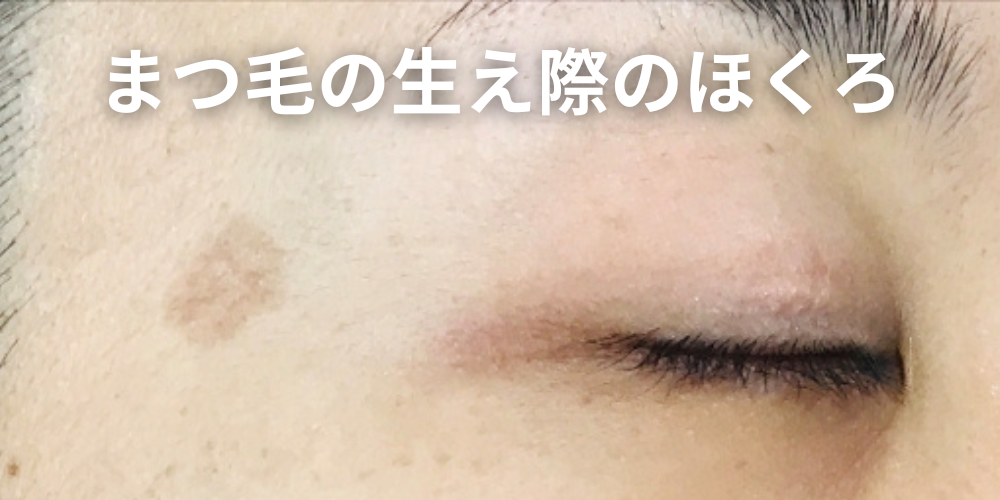

まつげの生え際にできたほくろ、何科で除去できる?治療法・費用・アフターケアを徹底解説

まつげの生え際は皮膚が薄くデリケートな部位のため、ほくろができた際、

- 「どの科を受診すればいいの?」

- 「除去は安全?」

- 「傷跡は残らない?」

といった不安を抱える方も少なくありません。

この記事では、まつげの生え際にできたほくろの治療法、受診すべき診療科、除去の費用やダウンタイム、アフターケアのポイントまでを、専門的な視点でわかりやすく解説します。

まつげの生え際のほくろ除去は何科に相談すればいい?

まつげのキワにあるほくろは、目元という繊細な部位にあるため、専門性の高い診療科での治療が推奨されます。

最も適しているのは「形成外科」または「美容外科」

形成外科

皮膚や粘膜、眼瞼(がんけん=まぶた)の構造を熟知しており、機能と見た目の両方に配慮した手術が可能。保険診療での対応もあり得る。

美容外科

審美目的の除去に対応。保険は適応にならないが自費診療で組織に負担の少ないCO2レーザーなどの選択肢もある。

まつげの生え際は「まぶた(上眼瞼・下眼瞼)」の一部であり、眼科ではなく形成外科や美容外科の領域となります。

特にまつげへのダメージや術後の腫れ・傷跡を最小限にしたい場合は、形成外科専門医が在籍しているクリニックを選ぶことがポイントです。

まつげの生え際ほくろの除去方法

まつげの生え際にあるほくろは、形状や深さによって以下のような方法で除去されます。

メスによる切開・切除(縫合あり)

- 最も確実に取りきれる方法

- 保険診療の対象になる場合あり(悪性の疑いや機能障害がある場合)

- 傷跡が残るリスクはあるが、形成外科ではまつげの向きやシワに沿って縫合するため目立ちにくい

炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)による除去

- 術後の傷が小さく、縫合不要な場合が多い

- ただし、深く根を持つほくろでは取り残しや再発のリスクがある

- 保険適用外(自由診療)になり高額

電気メス(高周波焼灼)

- 小さなほくろを削り取るように除去

- 熱による処置で止血がしやすいが、組織への負担が大きく、術後に赤みや色素沈着が残ることも少なくない

- 自由診療または混合診療扱いが多い

どの方法が適しているかは、診察での状態評価(サイズ・深さ・悪性の疑い)によって変わります。

まつげの生え際のほくろ除去にかかる料金の目安

まつげの生え際のほくろ除去は、保険が使える場合と自由診療の場合で費用が大きく異なります。

保険適用になるのは、悪性の疑いがある場合や生活に支障がある場合など、医療的な必要性があるケースです。この場合、自己負担は5,000円~9,000円前後が目安です。

一方、見た目が気になるなどの美容目的で除去する場合は保険が使えず、自由診療になります。レーザーや電気メスを使った処置では、1箇所あたり10,000~30,000円程度かかるのが一般的です。

正確な費用は、使用する治療法やクリニックによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

まつげの生え際のほくろ除去後のアフターケア

目元は血流が豊富で、術後の腫れや内出血が出やすい部位です。術後の過ごし方が傷跡の仕上がりに大きく影響します。

- シャワーは当日~翌日からOK(洗顔時はこすらず、やさしくすすぐ)

- 処方された抗生物質・軟膏を毎日塗布し、再感染を防ぐ

- まつげエクステ・アイメイクは最低1週間は禁止

- 抜糸がある場合は5~7日後に再来院

- 紫外線・摩擦を避けることで、色素沈着を防ぐことができる

特にレーザー治療後は一時的に赤みや色素沈着が残ることがありますが、多くは2~3ヶ月で自然に改善していきます。必要に応じて美白外用薬や経過観察の再診も検討されます。

まとめ|まつげの生え際のほくろは、形成外科または美容外科へ相談を

まつげのキワにあるほくろは、目立つだけでなく、目元への刺激や化粧の妨げになることも多くあります。

そのため、「ただ取る」だけでなく、「まつげや眼瞼の機能を守りつつ、安全かつきれいに除去する」という観点が非常に大切です。

- 保険診療を希望するなら費用の負担が少ない形成外科へ

- 見た目や傷あと重視の自由診療なら美容外科も選択肢

- メス・レーザー・電気メス、それぞれに適応と注意点がある

当院では、形成外科専門医が診察から手術・アフターケアまで一貫して対応しております。まつげの生え際のほくろ除去をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

アクセス

アクセス