粉瘤の症状

初期の粉瘤は痛みやかゆみがないため、背中などの触れにくい場所に生じた場合は、大きくなるまで気付かないことも多いです。一方で、顔や首などの目立つ部位であれば、早期に発見することが可能です。

また、初期段階の小さなしこりに気付いても、炎症を起こして赤く腫れている場合は、ニキビと誤解されることも少なくありません。

粉瘤は自然に治ることはなく、内部に老廃物が蓄積されると徐々に肥大し、場合によっては数センチ以上に成長することもあります。かなり大きくなった段階でニキビとは違うと気付く方もおられます。

また、独特の臭いを発することがあり、この臭いがきっかけで粉瘤に気付くケースも見られます。

粉瘤で生じる痛みについて

通常、粉瘤には痛みはありません。しかし、細菌感染や内部での破裂が起こると、炎症が生じ、化膿や痛み、腫れを引き起こすことがあります。

この状態は「炎症性粉瘤」と呼ばれます。

炎症性粉瘤の場合、排膿処置と抗生物質による治療が行われ、症状の緩和が期待できます。ただし、これらの治療は粉瘤そのものを治すものではありません。皮膚下に袋状の組織が残っている限り、排膿処置だけでは炎症が再発するリスクが残ります。

特に、一度でも化膿を起こした粉瘤は再発のリスクが高くなるため、根本的な治療として、皮膚下の袋状組織を完全に除去する摘出手術が推奨されます。

粉瘤の原因

粉瘤の発症原因とメカニズム

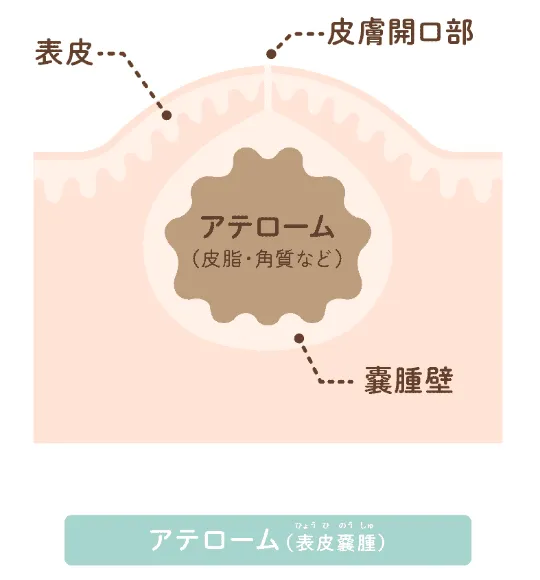

粉瘤は、皮膚の表皮成分が皮下に入り込み、袋状の嚢腫(のうしゅ)を形成することから始まります。この嚢腫内に皮脂や角質などの老廃物がたまり、独特の臭いを放つことが特徴です。

多くの場合、粉瘤の発症原因は明確ではありませんが、ウイルス感染や皮膚の小さな外傷がきっかけとなる場合もあります。また、体質的に粉瘤ができやすい方もおり、複数箇所に発生することもあります。

初期の粉瘤は小さなしこりとして現れることが多いですが、時間の経過とともに少しずつ拡大します。放置すると、細菌感染を引き起こし、炎症や痛みを伴うリスクが高まります。

一度形成された嚢腫は、圧出だけでは完全に取り除けないため、再発する可能性が高く、根本的な治療には手術による摘出が推奨されます。

炎症が起きる理由

粉瘤は、炎症を引き起こして腫れや痛みを伴うことがあります。

従来は、粉瘤による炎症の原因は細菌感染と考えられていましたが、近年では、細菌感染以外の要因でも炎症が発生することが報告されています。

その一例として、粉瘤の袋状の組織が圧力で破れ、内部にたまっていた老廃物が周囲に漏れ出ることが挙げられます。このタイプの炎症が、細菌感染によるものよりも多く見られることが分かっています。

細菌感染が原因でない場合、抗生物質による治療効果は期待できません。そのため、早期に手術で摘出することが推奨されます。ただし、細菌感染が合併している可能性もあるため、手術と抗生物質治療を併用することが適切な場合もあります。

粉瘤は早期治療がポイント

粉瘤は、良性腫瘍の一種で、見た目がニキビや吹き出物に似ていますが、対処法は大きく異なります。粉瘤は自然に治ることはなく、完治するには摘出手術が唯一の方法です。そのため、自己判断で処置せず、放置するのも避けることが重要です。

粉瘤が大きくなると治療が難しくなるうえ、独特の臭いが生じることもあります。

皮膚にしこりを感じたら、粉瘤の可能性があります。早期発見と早期治療が重要ですので、気になる症状があれば早めに専門医に相談することをおすすめします。

粉瘤の治療(手術)は保険適用

粉瘤の治療における検査や診断、手術などの診療費用は、すべて健康保険や公費の適用対象となります。

また、個人で医療保険に加入されている場合、手術給付金などの保険金を受け取れる可能性があります。治療を受ける際には、ご自身の保険契約内容をご確認ください。

粉瘤の治療

当院では、粉瘤の状態に合わせて適切な手術方法を選択しています。主な治療方法として、「切開法」と「くり抜き法」の2種類があります。

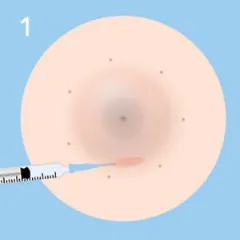

手術の際は、患者様の負担をできるだけ軽減するために、極細針を使用して局所麻酔を施し、痛みを最小限に抑えています。

また、必要に応じて生理食塩水や麻酔薬を注入し、皮膚と周囲の組織を丁寧に剥離(hydrodissection)することで、治療の精度を高めています。

動画解説|粉瘤の治療

くり抜き法

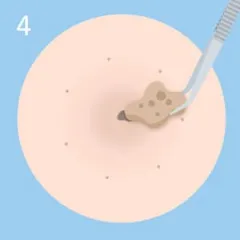

くり抜き法は、トレパン(円筒状のメス)やメスを使って粉瘤に小さな穴を開け、内容物を絞り出した後に袋状の組織(被膜)を取り除く手術方法です。

くり抜き法は、小さな切開で済むため、傷あとが目立ちにくい点がメリットです。また、手術時間が5〜20分程度と短く、患者様への負担を抑えつつ、整容面にも配慮された方法といえます。

手術の流れ

STEP1

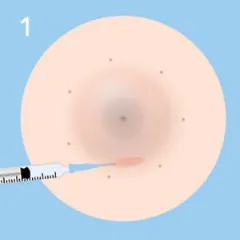

ペンで対象部位にマーキングを行い、粉瘤の周辺に局所麻酔を施します。

STEP2

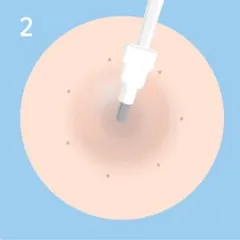

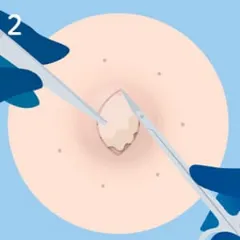

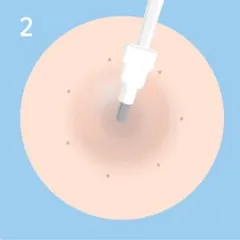

トレパンやメスで粉瘤直上の皮膚を小さくくり抜き、穴を開けます。

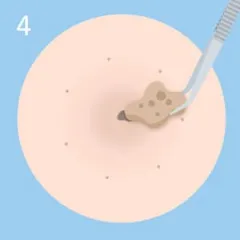

STEP4

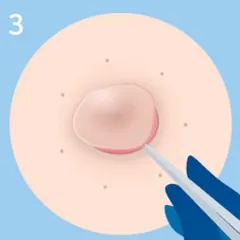

袋状の組織(被膜)を丁寧に摘出します。

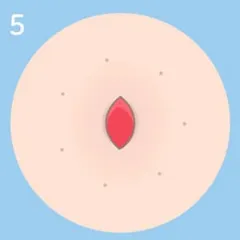

STEP5

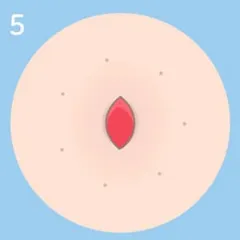

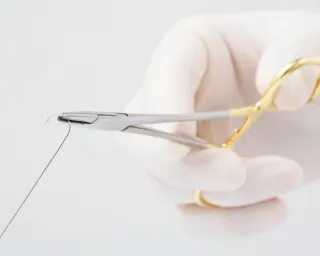

止血を十分に行った後、切開した傷を縫合します。※傷あとをきれいにするためには、形成外科的な縫合法が重要なポイントです。

動画解説|くり抜き法による粉瘤手術

切開法

切開法は、粉瘤の真上の皮膚を切開し、粉瘤全体を取り除く方法です。

この方法では切開範囲が広くなるため、くり抜き法と比較すると傷あとがやや大きくなる可能性がありますが、再発率が低いというメリットがあります。

炎症を伴う粉瘤や強い癒着がある場合、大きな粉瘤がある場合には、切開法での治療が推奨されます。

手術の流れ

STEP1

切開ラインをマーキングし、粉瘤の周囲に局所麻酔を施します。

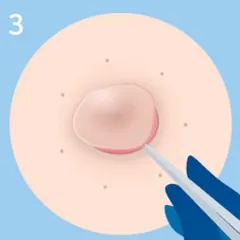

STEP3

皮脂などの老廃物をきれいに取り除きます。

STEP4

被膜を丁寧に剥がし、粉瘤全体を摘出します。

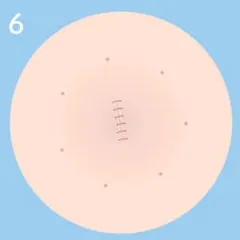

STEP5

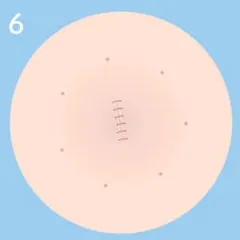

縫合時には皮膚にシワが残らないよう、切開ラインをデザインしながら縫合します。

STEP6

止血後、切開部分を慎重に縫合します。※形成外科的な縫合法を使用することで、より目立ちにくい仕上がりが可能です。

動画解説|切開法による粉瘤手術

当院の粉瘤治療の流れ

受診を予約する際は、電話またはホームページのWEB予約からお願いいたします。

粉瘤の疑いがある場合でも、他の種類の腫瘍である可能性があるため、手術の必要性については診察後に慎重に判断します。

粉瘤の大きさや位置、炎症の状態、既往歴、エコー検査の初見などを総合的に評価し、患者様のご希望を踏まえたうえで治療方針を決定いたします。

治療方針に従い、日帰り手術にて治療を行います。手術後は、以下の点にご注意いただきますようお願いいたします。

手術後の注意点

創部のケア

手術後は創部をガーゼで保護した状態で帰宅していただきます。

1〜3日はガーゼが血で滲みやすくなることがあるため、出血や体液が落ち着くまでは毎日取り替えてください。出血や体液が収まったら、テープでの保護に切り替えることが可能です。

ガーゼ交換時にシャワーで傷を洗い流しても問題ありません。

入浴

シャワーは手術の翌日から可能です。ただし、感染リスクを避けるため、抜糸まではお風呂に浸かることは控えてください。

運動

運動制限の範囲は、創部の場所や運動内容によって異なります。詳細は手術後にご説明いたします。

飲酒

アルコール摂取により血流が良くなると、血腫(血のかたまり)のリスクが高まる恐れがあります。そのため、手術当日と翌日はお酒の摂取を控えてください。

術後の合併症・副作用

傷あと

手術は可能な限り傷あとが目立たないように配慮して行いますが、粉瘤のサイズや部位、状態によっては、どうしても傷が残る可能性があります。

盛り上がりや硬さ

手術から2〜3週間が経過すると、傷あとは盛り上がって硬くなります。これは、傷を修復しようとする肉芽組織の増殖による自然な治癒反応です。

多くの場合、約3カ月で傷が落ち着きはじめ、6カ月から1年かけて柔らかく平らな状態に変化します。しかし、体質や傷の場所によっては、盛り上がりや硬さが長引くことがあります。この状態を「肥厚性瘢痕」や「ケロイド」といいます。

手術後に肥厚性瘢痕やケロイドの兆候がみられる場合は、速やかに医師にご相談ください。その場合、内服薬や外用テープを用いて慎重に治療を進めます。

薬剤による副作用

使用する麻酔や処方薬によっては、アレルギー症状などの副作用が現れる場合があります。

再発について

粉瘤が再発する可能性はゼロではありません。そのため、注意深く慎重に手術を行います。

アクセス

アクセス